|

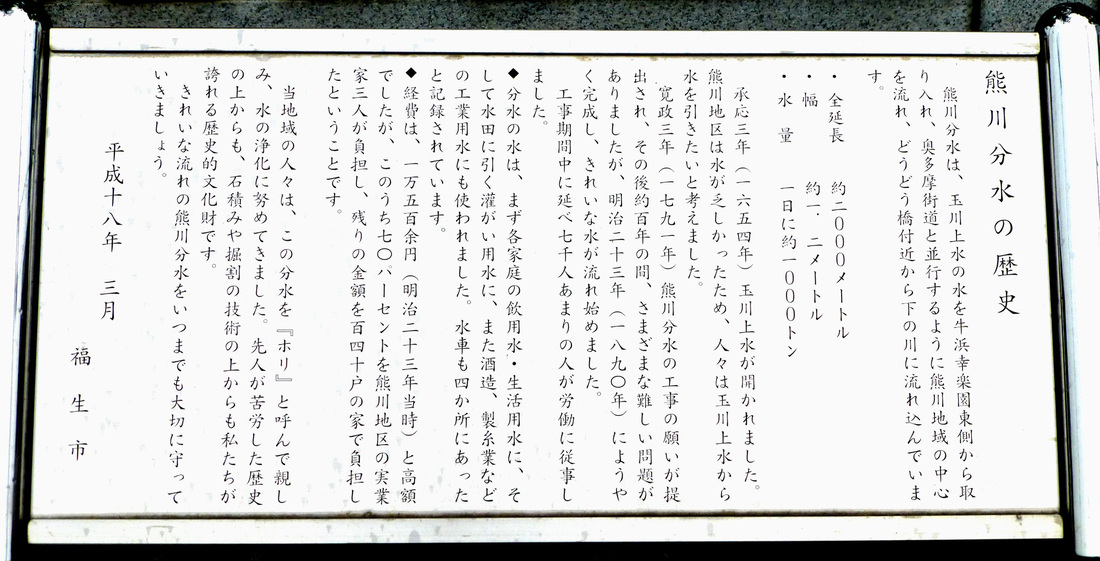

江戸時代から続く老舗の酒蔵、石川酒造をはじめ安土桃山時代の本殿が残る熊川神社や玉川上水開削工事跡など玉川上水と熊川分水に沿って旧熊川村の奥深い歴史を巡るルートです。

■ 歩行距離 約4.8km ■ 見学時間 約2時間50分 ■ 所要時間 約1時間 ■ 散策時間 約3時間50分 START. JR拝島駅南稲荷神社へ約1.1km ▼ 約14分

1. 南稲荷神社福生市指定の天然記念物「大ケヤキ」と小さな赤い鳥居があるのが南稲荷神社。この神社の特長は、神社に向かう参道が、ケヤキの根を痛めないように根を避けて盛り上がっているところ。 小さなスポットですが、大きなケヤキに癒されます。 石川酒造へすぐ ▼ 向かい

2. 石川酒造石川酒造の酒造りの創業は文久三年、清酒「多満自慢」と地ビール「多摩の恵」の醸造元です。 千手院へ100m ▼ 徒歩約1分

3. 千手院枝垂れ桜の古木が枝をさしのべる山門を入ると正面に屋根寄棟造、瓦葺の本堂があります。夷春伯和尚を開山として創建されたと伝えられ、その年代は明らかではありませんが、室町時代末期ごろ創建されたと推定されています。寺には伝開山夷春伯禅師坐像と達磨大師坐像が所蔵しており、どちらも優れた彫刻であることから福生市の有形文化財に指定されています。 どうどうの滝へ300m ▼ 徒歩約4分

4. どうどうの滝石川酒造を流れ出た熊川分水は一路多摩川に向かって流れて、すぐ先の福生南公園内の崖を流れ落ちて多摩川に合流します。福生南公園に降りていく小道に小さな「どうどう橋」があり、その横の崖を流れるところが「どうどうの滝」と呼ばれ、市民の散歩コースとして親しまれています。 福生南公園へ100m ▼ 徒歩約1分

5. 福生南公園多摩川沿いに位置する広大な敷地の公園です。 福生市のホームページで「多摩川緑地福生南公園」についての紹介ページがあります。こちら→

熊川神社へ1.3km ▼ 徒歩約17分

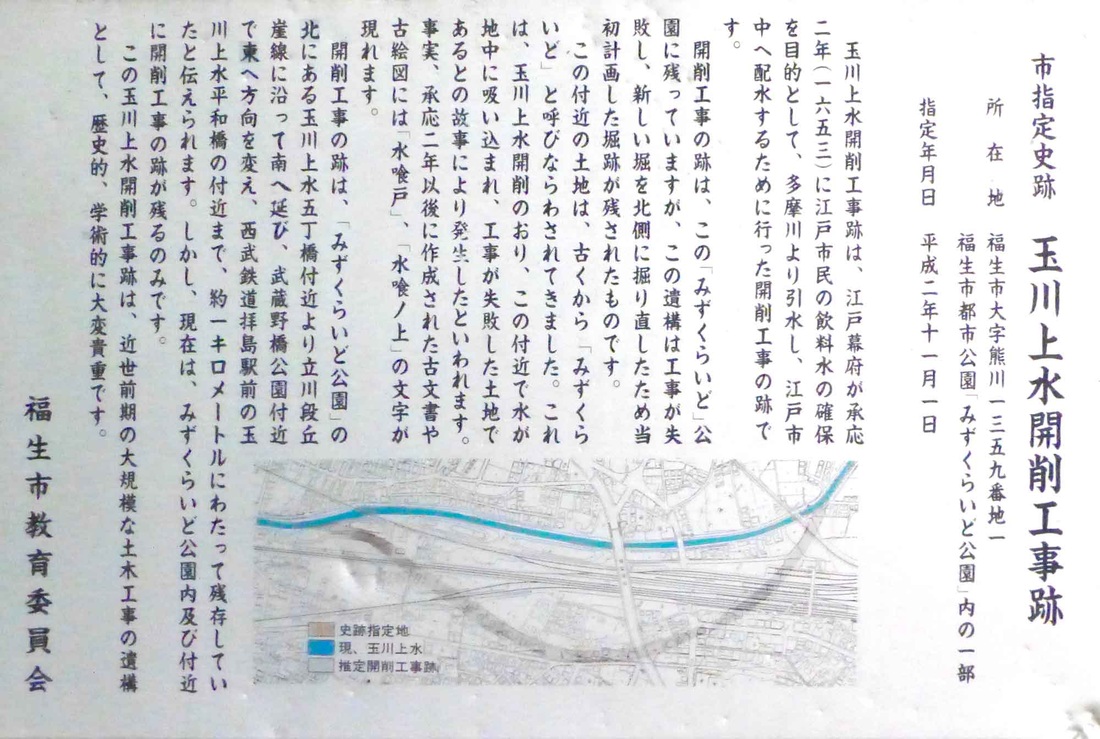

6. 熊川神社福生 七福神の神社として有名です。創建された正確な年代は不明ですが、桃山時代の木造建築で立てられた素朴ながらも壮厳な神社です。熊川村の守護神として確立されたと言われています。社を覆う樹木が重厚な雰囲気を漂わせています。本殿は市内最古の木造建築で東京都指定有形文化財です。 熊川分水を眺めつつ、伝 地頭井戸へ熊川神社の脇を熊川分水が流れています。その分水に沿って道を進みます。

200m ▼ 徒歩約2分

7. 伝 地頭井戸熊川村の鍋ヶ谷戸地区を知行していた徳川幕府の旗本であった長塩氏が、水不足に悩む領民のために井戸を掘り与えたと伝承されている井戸で、昭和30年代まで地域の共同井戸として活用されていました。 福生院(ふくしょういん)へ200m ▼ 徒歩約2分

8. 福生院(ふくしょういん)福生院は室町時代に創建された寺院です。武田家臣長塩氏の子孫である長塩正家が葬られています。長塩氏は尾張国丹羽氏の支族とも、藤原秀郷の末流足利又太郎房長が長塩谷を領した為長塩と称したと言われています。 みずくらいど公園へ700m ▼ 徒歩約9分

9. みずくらいど公園玉川上水開削時にこの付近では地中に水が吸い込まれ、工事が失敗した土地という故事により「水喰戸(みずくらいど)」と呼ばれるようになったということです。公園内に石碑が立てられ、開削した工事の堀跡が一部谷間のように残されています。 日光橋公園へ300m ▼ 徒歩約4分

みずくらいど公園から日光橋公園までの小道が楽しい!10. 日光橋公園1891年、千人同心街道が玉川上水をまたぐ位置に建設された全長16.1mの煉瓦積みアーチ橋。現存する同種の橋の中では日本最古。ただし、1950年に交通量の増加に伴い両側をコンクリートで拡幅しているため、橋梁の下部をのぞき込まないと煉瓦づくりであることを確認することはできない。駐車場は平成29年まで拡張工事を行なっており、現在は立入禁止になっています。

ゴールのJR拝島駅へ500m ▼ 徒歩約7分

GOAL. JR拝島駅その他のルートもぜひ、ご覧ください |