|

歴史ある田村酒造場の佇まいと田村家ゆかりのスポット、玉川上水の流れと歴史をご覧頂きます。四季折々の景色も楽しめて気軽に歩けるルートです。

歩行距離 約3km 見学時間 約1時間20分 所要時間 約40分 散策時間 約2時間 START. JR福生駅神明社へ約600m ▼ 約8分

1. 神明社かつての福生村の各地域に祭られていた七神の合社。大鳥居をくぐると境内の桜や楠の大木が印象的。「神明様」「やくし様」と呼ばれています。春には境内の梅が美しく咲き誇ります。 田村分水とさなぎ屋、田村酒造場へ約500m ▼ 約7分

2. 田村分水現在では幻の酒と言われている田村酒造所が慶応3年(1867年)、清酒造りのため、幕府に磁化水用の分水を願い出て許可されたのは珍しかったようです。その当時から絶やすこと無く流れる希少な分水は、当時から水田や畑、生活用水として近隣住民の生活に欠かせない水路となり、今に至っています。 さなぎ屋へ約100m ▼ 約1分

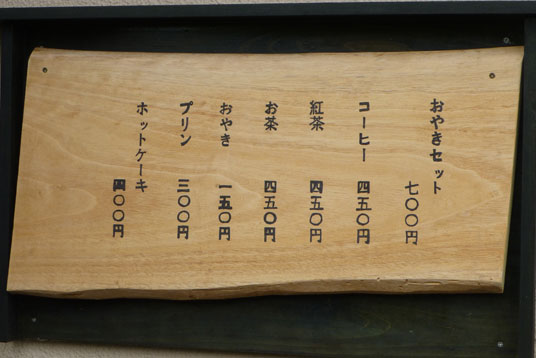

3. さなぎ屋昔、周りの家々は鍛冶屋・味噌屋という屋号で呼ばれていた時代があります。「さなぎ屋」とは農家で蚕(=さなぎ)を飼っていたためそう呼ばれるようになり、その名称を屋号にしたということです。今は散歩の休憩場所としてこだわりの器で出されるお茶が人気のお店で、取り寄せた器の販売も行なっている隠れた人気店です。 幻の清酒「嘉泉」を作っている田村酒造場へ約300m ▼ 約4分

4. 田村酒造場田村家九代目勘次郎が、文政5年(1822年)に酒造業を始めたとされています。 創業当時敷地内でようやく掘り当てた井戸は、酒造りに最適な水質(秩父奥多摩伏流水にして中硬水)でした。しかも水量に恵まれた名水であったことから「正にこの水は良き泉、喜ぶべき泉なり」と謳い、酒の名を「嘉泉(かせん)」と名付けたと伝えられています。 長徳寺へすぐ ▼ 向かい側

5. 長徳寺室町時代に創建された寺院。六地蔵や庚申塔などの石造物が、境内と長徳寺墓地で見ることができます。 玉川上水旧堀跡へ約400m ▼ 約5分

宮本橋のところに「玉川上水散策コース」の案内図があります。

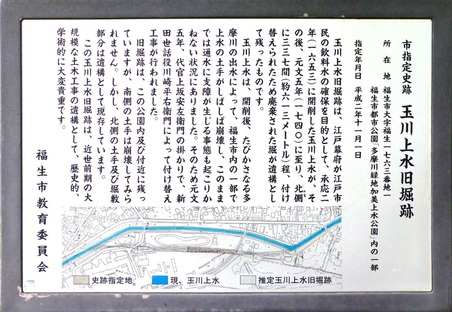

6. 玉川上水旧堀跡水不足に悩む江戸の町の助け水として開削された堀跡が残る場所。たびかさなる多摩川の出水によって玉川上水の土手がしばしば崩壊し、土手の管理と修理に多大な労力と費用がかかっていたことから、開削から約90年後の元文5年(1740年)の夏から秋のかけて、代官上坂安左衛門の掛かりで新田世話役川崎平右衛門により、堀が多摩川から40mほど東に離して掘り替えられ、新堀橋が掛かる現在の位置に移されています。旧堀跡は、現在「加美上水公園」内に遺構として残されているのを見ることができます。 東京都福生市の有形文化財「田村家穀箱」へ約200m ▼ 約2分

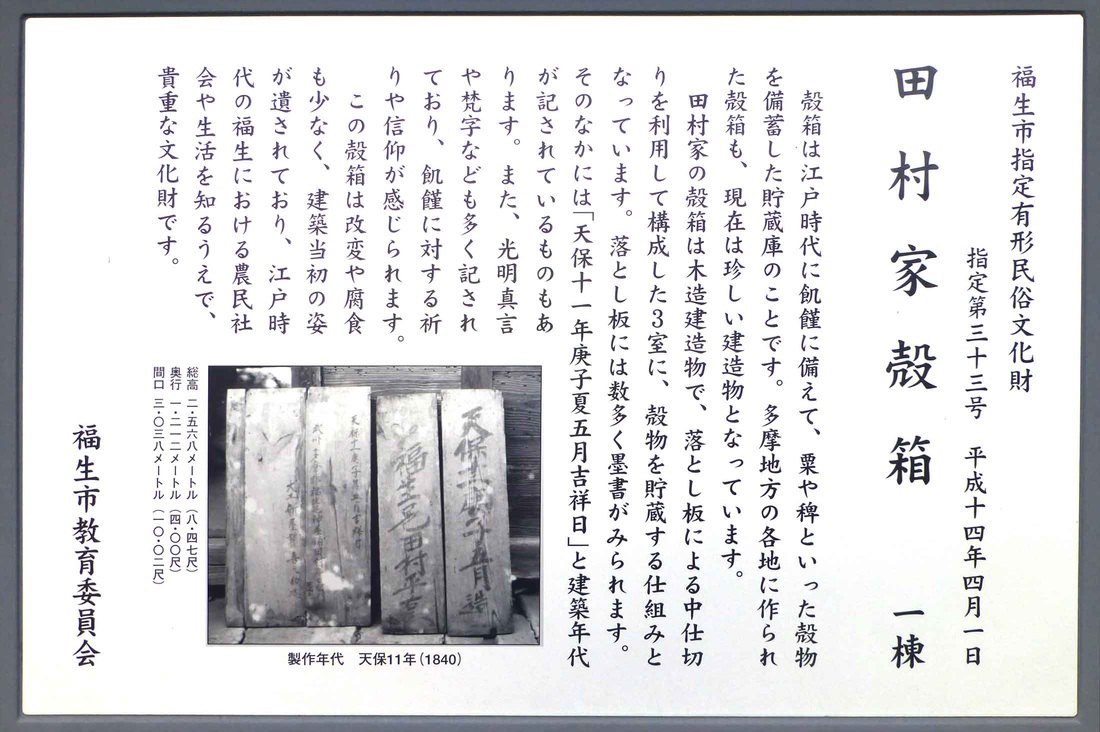

7. 田村家穀箱江戸時代に飢饉に備えて穀物などの貯蔵庫として作らえたもの。現在、有形で存在する貴重な歴史資料として残されています。 ゴールの福生駅へ約900m ▼ 約12分

GOAL. JR福生駅その他のルートもぜひ、ご覧ください |